L’industrie multimédia face au piratage : entre immobilisme et adaptation

1,2 millions de chômeurs supplémentaires en Europe en 2015 : il s’agirait selon Hadopi des conséquences globales du piratage. Le piratage est aujourd’hui devenu une pratique tout à fait commune, et que l’on présente souvent comme étant délétère pour les différentes industries numériques du divertissement (cinéma, de la musique, du jeu vidéo…) et de l’édition de logiciels (Microsoft, Adobe…). Ce jeudi 4 décembre 2014, la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) a d’ailleurs obtenu de la justice l’interdiction d’accès au site The Pirate Bay en France, site qui a de plus subi un raid de la police suédoise (pays dans lequel il est hébergé) ce mercredi 10 novembre, avec pour conséquence la mise hors ligne de ses serveurs. Les différentes industries du numérique s’élèvent donc en chœur contre cette pratique à laquelle ils imputent parfois tous leurs maux. Nombreuses ont donc été, et sont, les réactions pour continuer à attirer les consommateurs légaux.

Attention ! L’objet de cet article n’est pas d’aborder les éventuels méfaits ou bienfaits du piratage, ni de chercher à justifier une pratique illégale, mais bien de s’interroger sur comment les différentes industries du numérique ont su… ou non, s’adapter à ce qu’elles présentent comme leur fléau et cheval de bataille commun.

Audiovisuel : une adaptation trop tardive et timide

Selon l’OCDE – croyez-le ou non -, le visionnage de vidéo en streaming représenterait 90% du trafic Internet mondial. En réalité, il est extrêmement difficile d’estimer les dommages réels que peut causer financièrement le piratage : la valeur d’un produit numérique est volatile et varie grandement selon les pays.

Si l’industrie cinématographique se plaint de fait sans cesse du piratage, notamment à cause d’une chute considérable des ventes de DVD, celui-ci l’a aussi poussée à innover et à trouver ses propres alternatives pour continuer à attirer dans les salles. Difficile encore, en effet, de télécharger aujourd’hui un film en 3D ou en HFR… L’apport de ces nouvelles technologies filmiques a beau être controversé, il n’empêche qu’il reste encore aujourd’hui un moyen d’attraction majeur dans les salles obscures, et qu’il est censé apporter une réelle plus-value au support par rapport à une version pirate.

Plus récemment, mais beaucoup trop tardivement, le format ultra-violet est venu proposer aux acheteurs de Blu-Ray notamment de disposer de leur produit en ligne, en streaming, sur leur support favori sans contraintes de marque ou de format. Une réaction enfin appropriée : combien sont les consommateurs à avoir téléchargé un film uniquement pour s’éviter la contrainte du support physique ou du format ? Une bonne initiative face au piratage qui peine pourtant encore à s’installer en 2014… soit plus de 10 ans après les véritables débuts du piratage de masse.

L’UV, une initiative intéressante et véritablement avantageuse, mais dont la mise en place est trop lente et arrive trop tard…

D’autres alternatives de visionnage à domicile et en dématérialisé commencent à se démocratiser dans le but notamment d’entraver le piratage, mais là-encore elles sont souvent remises en question, comme par exemple la VOD (voir ici notre article sur le sujet). Le phénomène du piratage audiovisuel touche autant (voire plus) les séries que les films traditionnels et l’on assiste en France au développement des chaines dédiées au séries (dont l’audience a littéralement explosé ces dernières années). Celles-ci, comme Orange séries proposent notamment la diffusion des plus grosses séries (comme Game of Thrones) peu après leur diffusion aux USA ; ou Canal+ Series, initiative unique qui propose un grand nombre de séries sans surcoût d’abonnement. L’arrivée de Netflix sur le marché français témoigne du potentiel d’un tel marché, même s’il est trop tôt pour juger du succès de l’opération. Quoiqu’il en soit, les sociétés de production tendent désormais à privilégier de plus en plus le travail avec ces chaînes d’un type nouveau afin d’endiguer le piratage.

Musique : entre immobilisme et innovation

Les acteurs du marché de la musique ont imputé au piratage la responsabilité de la crise qui touche leur activité depuis désormais plus d’une décennie. Pourtant, cette crise est davantage due aux évolutions du marché qu’au piratage lui-même.

En effet, la crise du marché de la musique tient essentiellement au fait que les ventes de disques se sont effondrées ces dernières années. Une évolution tout à fait normale dans un monde de plus en plus numérique, et où les gens cherchent désormais leur musique sur Internet. Les habitudes de consommation de musique ont elles-aussi évolué : le format dématérialisé permet d’acheter les morceaux à l’unité, on n’est plus forcé d’acheter un album en entier si un seul morceau nous plait. Or, les principales maisons de disques n’ont pas vu venir ce changement d’habitudes et se sont contentées, plutôt que de saisir les modalités de cette évolution et tenter de s’y adapter, de remettre en cause la démocratisation du piratage plutôt que leur propre mode de fonctionnement.

Ce n’est donc pas un hasard si l’alternative au piratage de la musique a émergé chez de petites entreprises d’un nouveau type plutôt que chez les maisons de disque elles-mêmes. Une fois de plus, cette alternative nous vient du streaming, dont la composante musicale provient bien non pas des géants du disque mais de ces start-up comme les biens connues Deezer ou Spotify, qui ont donc grillé la priorité aux labels et ont proposé aux internautes de la musique gratuitement, avec un modèle innovant dont le succès n’est plus à prouver aujourd’hui. Les labels sont donc obligés de collaborer non sans frustration avec ces intermédiaires, ce qui donne souvent lieu à des conflits, comme Universal qui avait porté plainte contre Deezer en 2011.

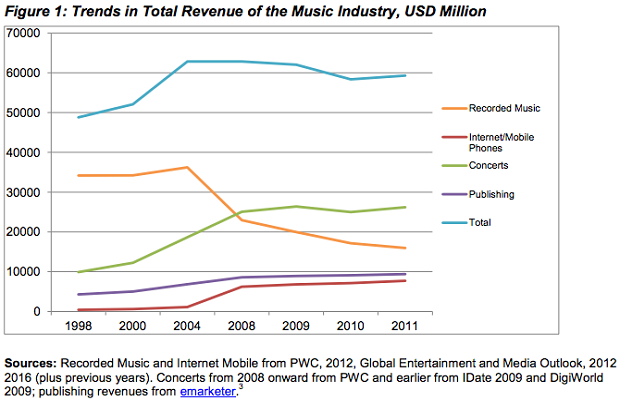

De fait, les revenus générés par l’industrie de la musique n’ont pas, comme ont voulu le faire croire les grands labels, radicalement baissé mais stagné : la baisse des ventes de disques a été largement compensée par les nouveaux modes de consommation beaucoup plus flexibles que nous avons évoqué : achats de mp3 à l’unité, services de streaming audio… et bien sûr par les concerts, les artistes eux-mêmes n’ayant pas attendu de réactions de leurs labels pour se trouver de nouvelles sources de revenus.

La très récente interdiction d’accès à The Pirate Bay concédée par la justice à la Société Civile des Producteurs Phonographiques (SCPP) témoigne bien de cet acharnement du secteur contre le piratage, mais l’efficacité de la mesure est déjà remise en question, notamment du fait qu’un tel blocage est facilement contournable pour la plupart des internautes. D’où la nécessité, déjà évoquée plus haut, pour le secteur de s’adapter à ces évolutions plutôt que de se lancer dans une guérilla qu’il ne peut gagner contre des pirates toujours plus futés lorsqu’il s’agit de contourner la loi.

Pour preuve, moins de 24 heures après le succès de l’opération de la justice suédoise pour mettre hors service les serveurs du site, un site miroir était déjà en ligne au Costa Rica. Si l’un des fondateurs du site (Peter Sunde) a reconnu, suite au raid, être excédé par ce genre d’attaques judiciaires et vouloir mettre définitivement à mort son propre site, il n’en exhorte pas moins la communauté des pirates à trouver de nouveaux systèmes de partage plus sécurisés. Difficile d’imaginer que cet appel restera sans suites, étant donné que The Pirate Bay avait déjà subi le même type d’attaques il y a 8 ans…pour ensuite prospérer jusqu’aux épisodes récents.

Jeux vidéo : proximité avec le phénomène et adaptation

Difficile de parler de piratage sans évoquer la question du jeu vidéo qui est aujourd’hui, rappelons-le, l’industrie du divertissement la plus importante en volume, devant le cinéma. En effet, pour certains jeux PC, près de 90% des détenteurs du jeu l’ont obtenu illégalement. Sur consoles, le phénomène est plus marginal mais n’est pas négligeable : depuis la sortie de la Xbox One, le piratage sur ce support aurait déjà occasionné près d’ 1 milliard de dollars de pertes pour Microsoft.

Or, sur PC notamment, un business model est particulièrement en vogue depuis quelques années : le modèle « free-to-play » (détaillé dans notre article sur les business model de jeux-vidéo). Ici, pas besoin de payer pour accéder au jeu ni pour y progresser : il n’y donc aucun intérêt à pirater le jeu en question. Les recettes sont dues essentiellement au fait que ce modèle frustre généralement le joueur en posant certaines restrictions à son évolution dans le jeu (limites de temps de jeu, accès refusé à certaines zones de jeu…), restrictions qui peuvent être levées moyennant un paiement.

Concernant les jeux payants, une pratique a longtemps régné et reste encore bien installée sur tous les supports numériques, mais a été particulièrement contestée pour ce qui est du jeu vidéo : les DRM (Digital Rights Management). Ceux-ci ont bel et bien pour but de lutter contre la copie, mais imposaient certaines contraintes que les joueurs n’ont pas accepté (comme par exemple le fait d’être constamment connecté à Internet y compris pour jouer à un jeu hors-ligne). Une levée de boucliers d’une telle ampleur que, paradoxalement, l’absence de DRM est aujourd’hui devenue un argument marketing de poids pour attirer les acheteurs, et qui joue aujourd’hui réellement sur les ventes légales de jeu vidéo !

Autrefois invitation au piratage, l’absence de DRM est aujourd’hui devenue un argument de vente…

En fait, on constate d’une manière générale que l’industrie du jeu vidéo a toujours entretenu des liens étroits avec le piratage, les développeurs de jeu étant souvent eux-mêmes pirates occasionnels et ayant suivi de très près les évolutions du phénomène (de par leurs compétences en informatique et la taille de leurs structures de travail, notamment). On peut ici citer l’exemple des développeurs de Bioshock, qui avaient eux-mêmes mis en ligne une version de leur jeu sur un site de partage illégal. Il s’agissait en réalité d’une version modifiée dans laquelle au milieu de l’aventure, un boss avait été rendu invincible : quel meilleur moyen pour faire acheter un jeu que de frustrer le joueur au beau milieu de son aventure ? C’est cette proximité entre les acteurs de l’industrie du jeu vidéo et le piratage lui-même qui fait sans doute d’elle celle qui est le mieux parvenue à s’y adapter.

Editeurs de logiciel : Culpabilisation et diversification

Nous avons pour l’instant abordé uniquement les réactions de l’industrie du divertissement quant au piratage. Mais le piratage touche aussi les licences de systèmes d’exploitation ou de logiciel, même si son importance est moindre, notamment car ces licences s’adressent aussi aux professionnels.

Microsoft est ainsi victime de nombreux piratages sur ses principaux produits : Windows, Pack Office… La firme de Redmond, qui a quant à elle bien compris qu’il lui serait difficile d’éradiquer le piratage de ses produits, a cependant relativement su diversifier son activité notamment avec sa branche Xbox, qui ne consiste pas seulement en la fabrication des fameuses consoles mais aussi en le rachat de multiples studios de développement et une expansion de ses activités d’édition. Microsoft a également pour objectif de concurrencer son ennemi de toujours, Apple, et de s’installer durablement sur le marché des téléphones mobiles, aussi bien pour la fabrication que pour l’exploitation. C’est dans cette démarche que s’inscrit notamment le rachat de Nokia fin 2013 : si le Windows traditionnel est toujours aussi facilement et massivement piraté, le système d’exploitation se répand désormais sur d’autres supports.

Concernant les autres principaux éditeurs de logiciel, comme Adobe par exemple, on n’a pas vraiment d’autres solutions que de chercher à faire culpabiliser le pirate. Sur le site d’Adobe par exemple, on trouve une page dédiée qui explique en quoi cette pratique va finalement à l’encontre de l’intérêt de l’utilisateur (hausse des coûts administratifs par exemple…). Plus récemment, Adobe France a sorti une publicité qui a rapidement fait le buzz, dans laquelle le présentateur explique de manière ironique comment cracker Photoshop ! Une façon de tourner en dérision le phénomène, même si on peut douter de son efficacité réelle.

Quelques remarques générales :

Pour toutes les industries du divertissement, on constate une remise en valeur des contenus physiques, lesquels ne sont évidemment pas piratables : éditions collector ou limitées en tout genre pour les nouveaux albums, ou blockbusters du jeu vidéo et du cinéma en Blu-Ray…

On observe également une prise d’importance du contenu participatif : l’émergence de sites comme Kickstarter (pour le jeu vidéo) ou My Major Company (pour la musique) montre que les acteurs de ces industries cherchent aussi à s’émanciper des grands éditeurs traditionnels pour s’assurer plus d’indépendance… et aussi s’assurer qu’ils sont rémunérés justement pour leur travail. Le client n’a ici même pas à se poser la question d’acheter ou de pirater puisqu’il a déjà payé pour voir le produit exister. Une pratique à rapprocher du « pay what you want », là encore assez populaire en ce qui concerne le jeu vidéo (avec le célèbre site Humble Bundle) ou chez certains artistes indépendants.

La plate-forme participative Kickstarter : ou comment s’assurer du financement de son projet en amont de sa commercialisation, et donc en dehors de tout piratage possible…

On aurait enfin pu aborder l’émergence d’une industrie dont l’activité elle-même repose sur le développement du piratage. C’est notamment le cas des moteurs de peer-to-peer ou des hébergeurs de fichiers en ligne, qui, s’ils aiment à rappeler que les conditions de leur site interdisent le partage de fichiers illégaux, ne nient pas que la quasi-totalité de leurs revenus concerne ce type de fichiers. L’affaire Kim Dotcom, fortement médiatisée, avait mis en lumière ces nouvelles activités.

Conclusion :

Toutes les études s’accordent sur le fait que le piratage, sans avoir d’effets positifs réels, est loin d’avoir l’impact catastrophique que les géants des industries concernées lui imputent. En réalité, le piratage et même les évolutions du numérique en général ont considérablement modifié les habitudes des consommateurs de culture et de produits numériques. Or, les industries du numérique semblent globalement préférer les actions en justice, par ailleurs inutiles face à l’ampleur du phénomène et à la dispersion des coupables, là où elles pourraient saisir des opportunités d’innovation et d’adaptation. La décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris concernant l’interdiction de The Pirate Bay en France s’inscrit parfaitement dans ce type de démarche : une mesure judiciaire d’ampleur mais dont on peut douter de l’impact réel sur le comportement des internautes, d’autant que la réactivité des pirates est bien supérieure à la capacité d’adaptation de l’industrie numérique, comme l’illustrent parfaitement les réactions au raid de la police suédoise sur ce même site.

La compréhension, voire même une certaine empathie envers les comportements des hackeurs semble donc être la clé pour faire face au piratage : les alternatives innovantes proviennent bien davantage de petites start-up ou de collectifs réduits (donc plus proches du phénomène) que des géants de l’industrie.

Retrolien : L’industrie multimédia face au piratage : entre immobilisme et adaptation – Titre du Site